■魚のかたち・まるいか、しかくいか、ながいか、など

魚のしゅるいはたくさんあれど、

たいてい私達が「魚」と聞いてそうぞうし、えがくのは、タイやマグロやアジのような、

だとおもいます。

私個人的にはこれで十分りっぱだとおもいます。

魚のしゅるいは人間が知っているかぎりでは地球におよそ40,000しゅるい。ながいのもあれば、しかくいのも、平べったいのも、とんがったのもいます。

それらを絵にするときに、さきほど「魚を思い浮かべて描いたもの」これが基本となり、この応用でほとんどの魚が描けるようになります。

■ニモであるカクレクマノミと、ドリーであるナンヨウハギを

とりあえず、有名な魚からいってみましょう。

ピクサーのえいが「ファインディング・ニモ」ですっかりにんきものになった、ニモ&マーリンのカクレクマノミ(Crown

anemonefish)と、ドリーのナンヨウハギ(Fragtail surgeonfish)をえがいてみましょう。

まずはカクレクマノミから。

ニモのかきかたではないですよ。

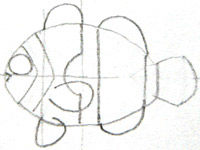

カクレクマノミの絵のえがきかた

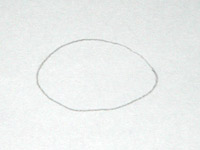

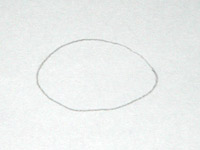

1

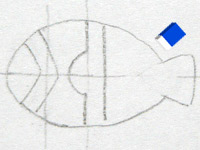

きほんの図形をかきます。

やや長めのたまごを横にしたかたちをかきます。

|

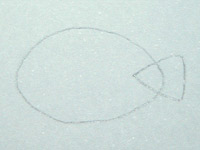

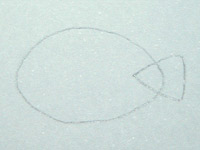

2

右はしにかさねるように、三角をかきます。これはおひれのきほん図形です。

|

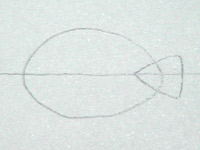

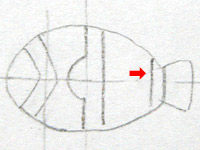

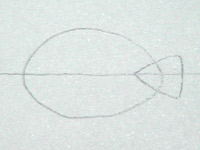

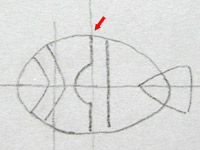

3

まんなかに目印用の横線をひきます。

三角をかいたあとの方がひきやすいと思います。

|

|

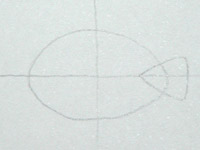

4

中心と思われる場所へ目印のたて線をひきます。

目分量でいいです。

|

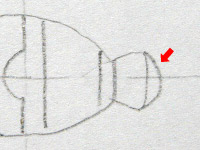

5

さらに、よこせんを四等分するようにひだり側にたて線をひきます。

これもてきとうでOK。

|

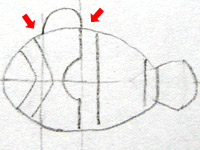

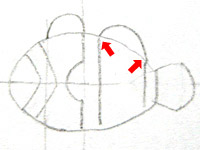

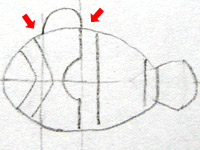

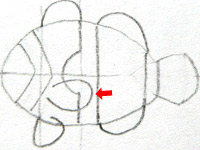

6

できたひだりの十字を目やすに、くの字を逆さにしたものを写真のような位置に2本かきます。2本のくの字の間に十字が入るような感じで。

|

|

7

最初にひいた十字線の左側に、半円をかきます。この大きさもてきとう。

|

まん中のたてせんをなぞり、半円につなげます。

少し間隔をおいてもう1本右側にたて線をかきます。

|

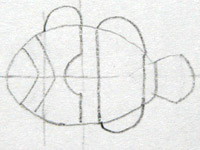

8

しっぽ(正確にはおひれ)の位置にもたて線をいれるのですが、まず重なった不要な線を消します。

|

|

9

その後たて線を入れます。

|

10

そのおひれをらしくするために、すこしまるみをつけます。

このようにかきたします。

その後不要な線は消します。

|

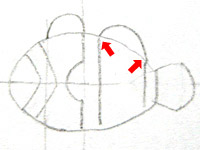

11

せびれをかきます。

目印にかいた2本のたて線の幅に、ややつぶれ気味の半円をかきます。

|

|

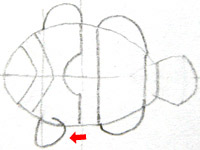

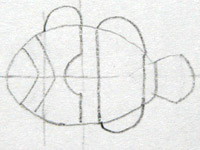

12

次に写真の位置の幅でおなじように半円を、こっちはもっとつぶれ気味にかきます。

|

13

同じ要領でしたにもかきます。

これはしりびれです。

|

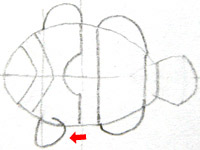

14

この目印のたて線を目やすにおにぎり形の三角をかきます。はらびれです。

|

|

15

次にこの位置、といってもほとんどてきとうでいいですが、むなびれをかきます。

|

16

めをかき、きりこみをいれて口を表現します。

めの大きさはお好みで調節してください。

|

|

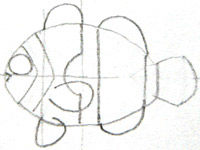

完成

描き方例

ナンヨウハギの描き方

|

1

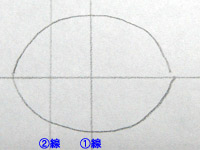

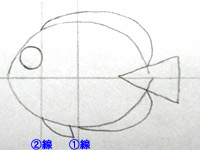

まよこに目印線をひき、葉っぱのような形をかきます。

|

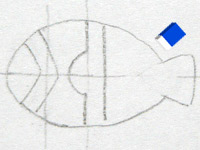

2

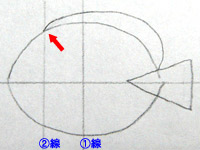

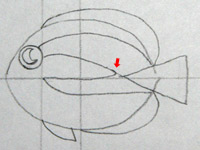

まんなかにたて線をひき、その左にもう半分にするような感じでたて線をひきます。以下この線を(1)線、(2)線と呼びます。

|

3

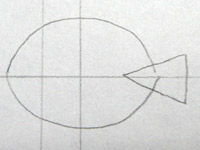

右はしにやや細めのさんかくをかさねてかきます。

|

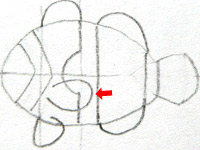

|

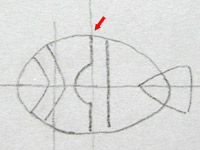

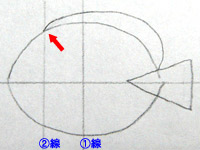

4

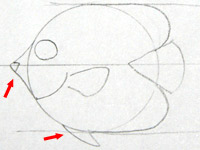

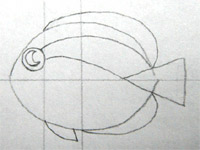

(2)線の位置(赤い矢じるし)から、先ほどかいた三角のつけねまでを曲線をえがきます。

これはせびれです。

|

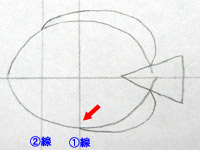

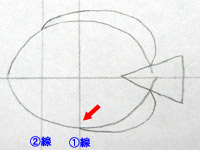

5

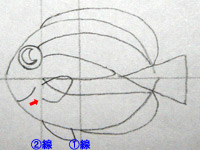

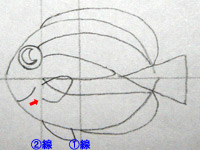

同じ要領でしたにもかきます。位置は(1)線から三角のつけねまで。しりびれです。

|

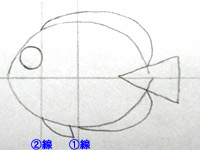

6

(2)線の左上のエリアに○をかきます。目です。

(2)線のあたり、てきとうな位置にカタカナのフの感じではらびれをかきます。

|

|

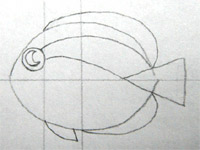

7

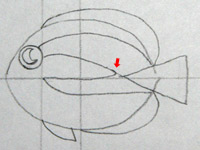

目から三角へ向かって、写真のような円弧をかきます。幅や円弧の曲がり具合はてきとう(こればっかし)でOKです。

|

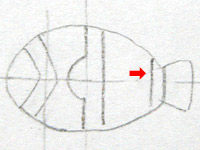

8

同じく三角の下の位置から包丁ともナイフともとれるようなものをかきます。

このナイフもようはさっきかいた円弧とつなげちゃいましょう。(赤い矢印)

|

9

(2)線上をめやすにむなびれをかきます。

その左にカタカナのノの形でエラをかきます。

(にっこり笑顔にもみえますね)。

|

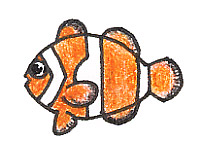

完成

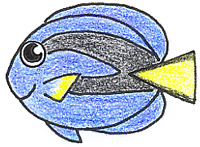

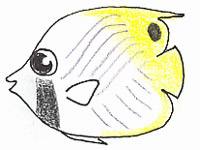

黒い色鉛筆またはペンでなぞって、余分な線を消したら、このように色塗りをします。むなびれはペン入れのときに少しとがらせました。

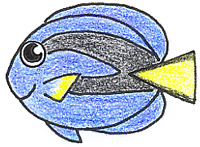

またこれを応用すれば・・・

よくにた形の魚もかけます。

|

パウダーブルーサージョンフィッシュ

(なんようはぎの仲間の外国の魚)

|

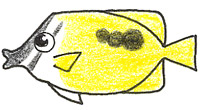

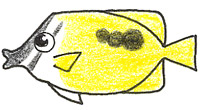

ヒフキアイゴ

かくばらせるのがポイント。

|

描き方例

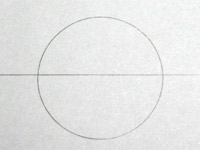

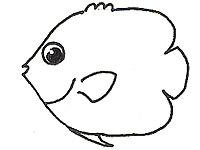

チョウチョウウオの描き方、きほんのかたちのかきかた

チョウチョウウオといっても、落ち着いた地味なものからカラフルなものまで何千と種類がいますが、そのほとんどは同じりんかくで表現できます。

ここではまずそのベースとなるチョウチョウウオのりんかくをかいてみます。

|

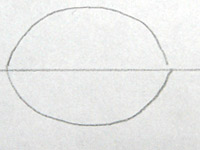

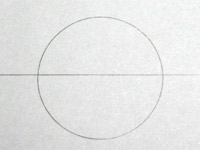

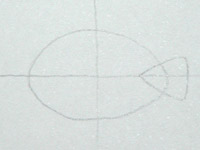

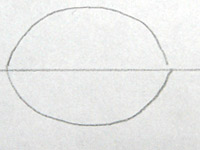

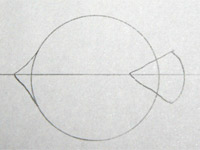

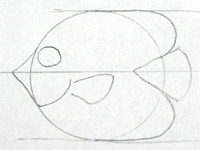

1

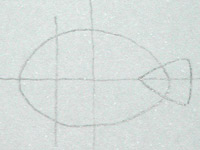

円をかき、水平の中央線をひきます。ここでは定規を使いましたが、円も中央線も、フリーハンドでOKです。

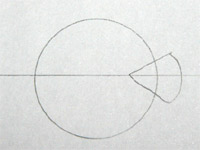

|

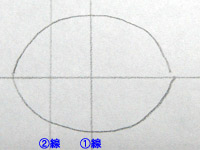

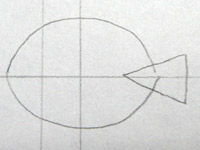

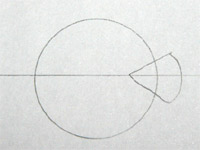

2

円の右端に、きりとったピザもしくは三角チーズのようなものをかさねてかきます。

|

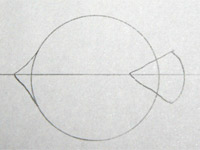

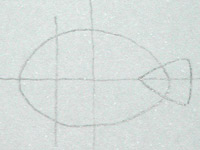

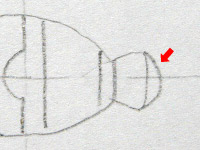

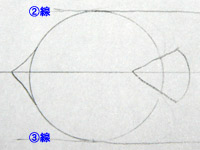

3

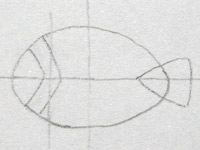

円の左端をとがらせます。

|

|

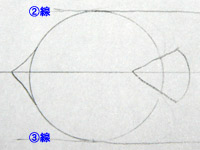

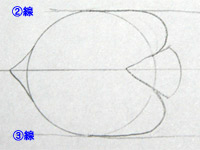

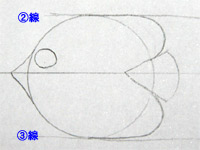

4

円の一番上と下に、目印線を加えます。以後これを(2)線(3)線と称していきます。 |

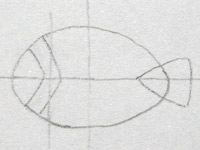

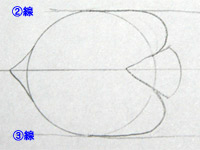

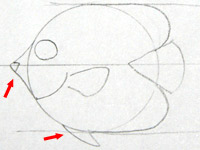

5

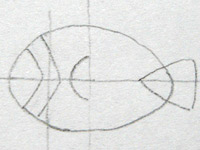

(2)線(3)線と三角チーズとをつなげるように、ゆるやかな曲線を写真のような感じでかきます。ちょっとくらい目印線からはみでたってかまいません。こまかいことは気にしない、これこそ「自由な絵」。 |

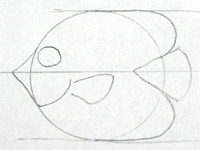

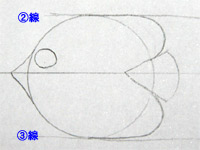

6

てきとうな位置に目をかきます。 |

|

7

その目の下あたりにえらの線と、むなびれをかきます。 |

8

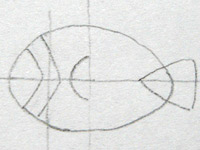

とがらせた先端にきりこみ線をいれると、これが口になります。それとはらびれをかきます。 |

|

完成

|

またこれを応用すれば・・・

よくにた形の魚もかけます

トゲチョウチョウウオとか

|

虫のイラスト・えがきかた

虫のイラスト・えがきかた 花の絵のえがきかた

花の絵のえがきかた